2025-03-27

分享到

在当今数字时代,科技的迅速发展为生态环境监测开辟了新的视野,其中卫星遥感监测技术成为推动生态文明建设的重要力量。据悉,生态环境部在2025年3月26日的新闻发布会上宣布已经成功部署了7颗在轨卫星,这些卫星形成了一个协同的监测网络,为保护我们的生态环境提供了强有力的技术支持。

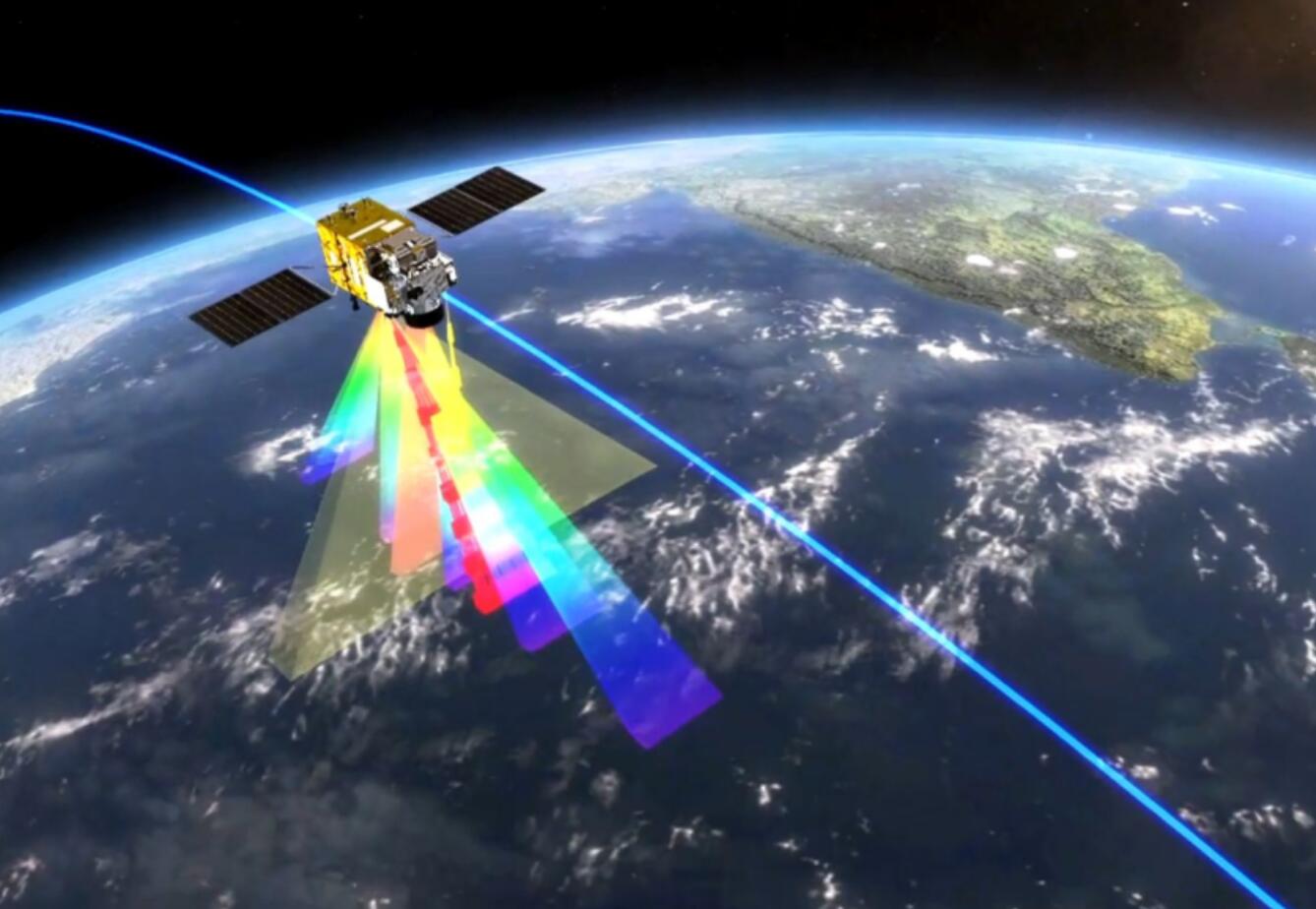

卫星遥感监测是现代环境保护体系中不可或缺的一环。它通过从太空发射无人机和卫星,能够实现对大范围、长距离的环境监测,这一技术手段在监测生态破坏、污染防治等方面优势明显。蒋火华,生态环境部生态环境监测司的负责人,在发布会上详细阐述了卫星遥感监测的意义,称其是“生态保护工作的天眼”。从某种意义上讲,这一技术的出现,让我们能够窥探到人类活动对自然环境造成的影响,直观地显示出生态安全的脆弱。

生态环境部部署的7颗在轨卫星,主要分为环境和大气两个系列,已初步构建多星联动、高覆盖、高分辨率的遥感监测体系。这样的组合不仅提升了监测的频率与精确度,还确保了在不同的生态环境保护项目上进行实时监测。通过这种创新的方式,卫星遥感技术已成为发现生态破坏问题的一条重要通道,帮助决策者快速响应并修正问题,确保地方政府和相关单位的开发活动符合法规要求。

蒋火华指出,卫星遥感技术是维护国家生态安全的重要技术支撑。这些卫星不仅是监测的工具,更是问题解决的关键。在过去几年里,生态环境部利用这些卫星监测多轮次的生态保护红线与自然保护地的人为活动,诸如非法开发、破坏生态的行为,均可以通过卫星的高精度画面给予警示和证据。此外,过去二十年“绿线公里,更是证明了我国在生态保护修复方面取得的显著成就。

遥感监测真正的优势体现在与地面监测的协同上。在长江、黄河的入河排污口整治工作中,生态环境部采用了三级排查模式,通过卫星遥感和无人机对疑似入河排污口进行全面覆盖排查,形成了线上与线下相结合的立体监测体系。这一做法有效提升了数据收集的效率,确保了相关措施的及时落实。

环保工作不仅关乎生态,更与全球气候变化密切相关。随着“双碳”战略的提出和推动,卫星遥感技术在温室气体监测方面大显身手。生态环境部利用国产高光谱观测卫星,实现了国内外重点区域的甲烷异常排放监测,使环境监管工作变得更加科学与精准,也为全球气候变化协作提供了数据支持。

尽管卫星遥感监测技术在我国已取得显著成就,但蒋火华也表示,目前仍面临一些挑战,距离高时间、高空间、高浓度分辨率的目标要求还有差距。未来,生态环境部将不断提升卫星遥感监测能力,致力于与人工智能等新兴技术的联动,使卫星监测的视野更加宽广,数据更加清晰,为美丽中国的建设做出更大贡献。

综上所述,卫星遥感监测技术不仅是监测手段,更是深刻融入生态环境治理的重要部分,未来它将在生态保护与资源利用之间架起一座稳固的桥梁。无疑,这一技术的发展将为我们提供更为清晰的“天眼”,在进行生态环境保护的道路上护航。现在,正是依靠科技与手段去重塑人与自然关系的关键时刻,未来值得期待。返回搜狐,查看更多